書籍カテゴリー

Book Category

歴史 (151件の登録商品)

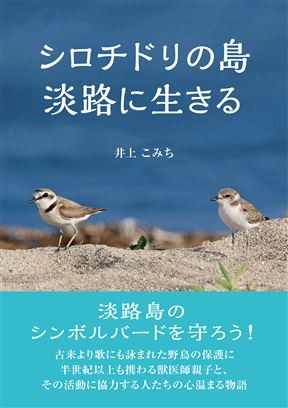

シロチドリの島 淡路に生きる

古来より、浜辺に生息し、万葉歌にもうたわれた淡路島のシンボル・バード、シロチドリ。

身近な鳥なのに存在をあまり知られず、絶滅の危機にひんしている。

本書は、シロチドリの生態や生息数などを淡路島で調査し、保護活動に尽力する獣医師親子と、その活動に協力する人たちの、心温まる物語。

身近な鳥なのに存在をあまり知られず、絶滅の危機にひんしている。

本書は、シロチドリの生態や生息数などを淡路島で調査し、保護活動に尽力する獣医師親子と、その活動に協力する人たちの、心温まる物語。

◇井上こみち・著

定価:1,760円(税込)

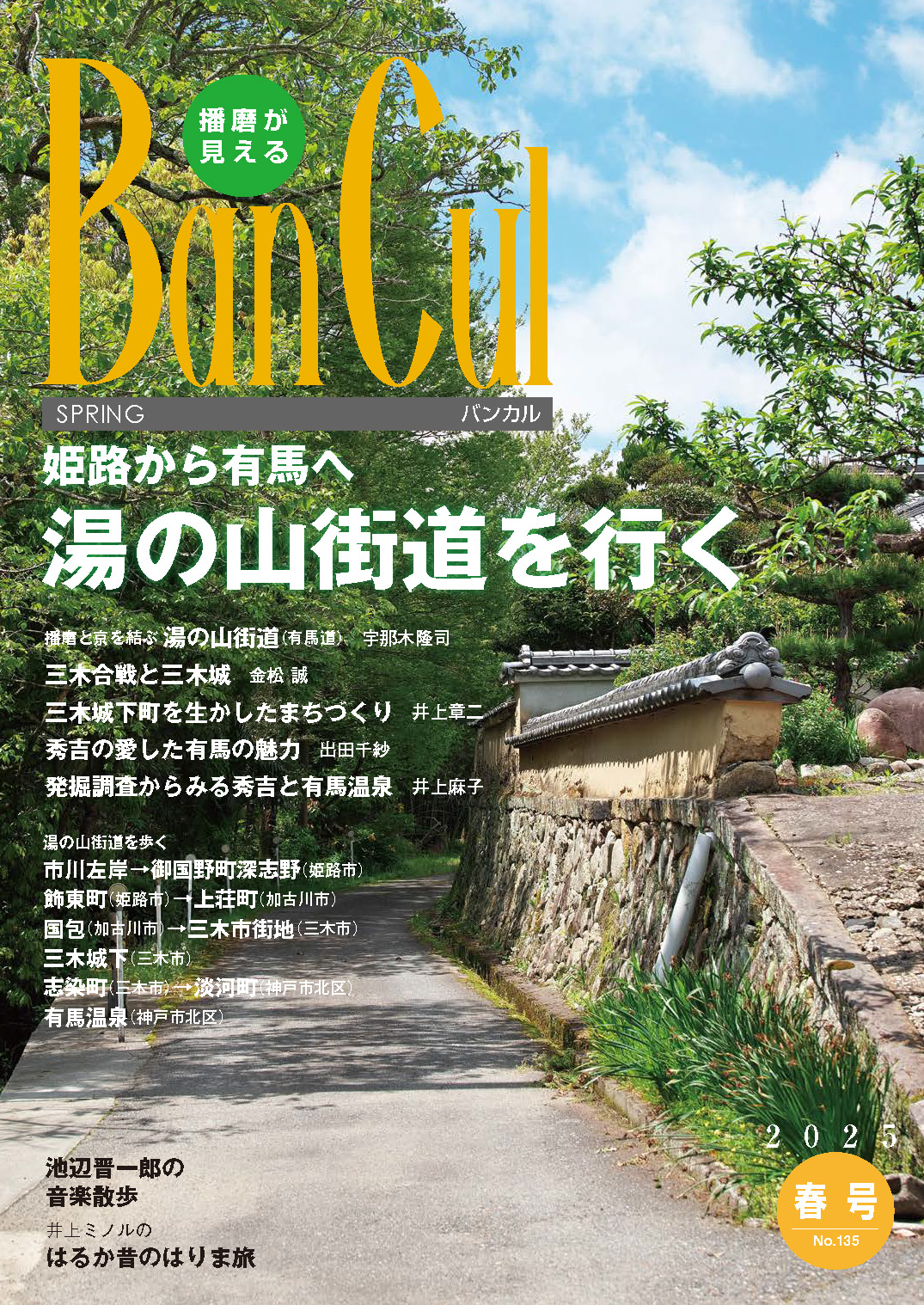

BanCul2025年春号(135号)

特集は「姫路から有馬へ 湯の山街道を行く」。播磨から京への最短ルートとされる山あいの街道で、姫路から有馬までを取り上げます。三木城下や淡河の宿場を通り、有馬までの概要を解説し、豊臣秀吉が播磨攻めの際に活用したエピソードや、三木の活性化に尽力する協議会の話、有馬温泉の魅力などを専門家が語ります。編集委員は街道を歩き、見どころを紹介します。

特集のほか、鄭義信さんのエッセイや、井上ミノルさんのイラストエッセイ「はるか昔のはりま旅」、池辺晋一郎さんにるエッセイなども。姫路市文化国際流財団発行。

特集のほか、鄭義信さんのエッセイや、井上ミノルさんのイラストエッセイ「はるか昔のはりま旅」、池辺晋一郎さんにるエッセイなども。姫路市文化国際流財団発行。

◇バンカル編集室・編

定価:755円(税込)

稲美野より愛をこめて

兵庫県加古郡稲美町の中学校で国語教師だった著者。退職し、難病で手足が不自由になったいまも文学への情熱は醒めることなく、ジャンルを問わず創作を続けている。本書は、生まれた地・明石のことや稲美町での生活、家族、友人への思いを描いたエッセイ、詩、短歌・俳句・川柳集。文学愛、地域愛が織りなす作品をお読みください。

【目次の一部】

〔エッセイ〕

我は海の子/日本の家庭の味—明石鯛/彼女コブ・フミ/サンライズの二階にて/コロナ禍で/「桜坂」にちなんで/新トキワ荘に寄せて/コロナ ノイローゼ/わが皇學館大生活/ホットティ望郷/卵とじと我人生/辞書の歴史/いのちと愛を ほか

〔詩〕ポートワインに寄せて/恋は恋/レール/下衆へ/ロマンチック/イチジク

〔短歌・俳句・川柳〕

【目次の一部】

〔エッセイ〕

我は海の子/日本の家庭の味—明石鯛/彼女コブ・フミ/サンライズの二階にて/コロナ禍で/「桜坂」にちなんで/新トキワ荘に寄せて/コロナ ノイローゼ/わが皇學館大生活/ホットティ望郷/卵とじと我人生/辞書の歴史/いのちと愛を ほか

〔詩〕ポートワインに寄せて/恋は恋/レール/下衆へ/ロマンチック/イチジク

〔短歌・俳句・川柳〕

◇木下玉乃・著

定価:2,090円(税込)

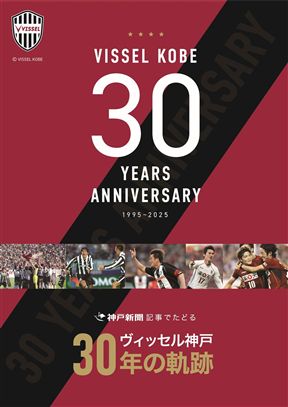

神戸新聞記事でたどる ヴィッセル神戸30年の軌跡

クラブ誕生直後の震災や経営難、神戸出身の三木谷浩史氏によるクラブ継承、2度のJ2降格と復帰、歴代のスター選手たち、2度の天皇杯優勝とJ1連覇…。サポーター、地域とトモニ歩んできたクラブの苦難と栄光の道のりを、当時の新聞記事でたどります。

昨年の天皇杯優勝やJ1連覇の瞬間を記録した写真グラフ、リーグ3連覇とアジア王者を目指す吉田孝行監督のインタビュー、神戸新聞の歴代ヴィッセル担当記者によるコラムなども収録。

【内容】

・2度の天皇杯優勝、J1連覇時の写真グラフ

・神戸新聞の記事でたどるヴィッセル神戸30年の軌跡

・リーグ3連覇とアジア王者を目指す吉田孝行監督インタビュー

・神戸新聞の歴代ヴィッセル担当記者によるコラム など

昨年の天皇杯優勝やJ1連覇の瞬間を記録した写真グラフ、リーグ3連覇とアジア王者を目指す吉田孝行監督のインタビュー、神戸新聞の歴代ヴィッセル担当記者によるコラムなども収録。

【内容】

・2度の天皇杯優勝、J1連覇時の写真グラフ

・神戸新聞の記事でたどるヴィッセル神戸30年の軌跡

・リーグ3連覇とアジア王者を目指す吉田孝行監督インタビュー

・神戸新聞の歴代ヴィッセル担当記者によるコラム など

◇神戸新聞社・発行

定価:2,970円(税込)

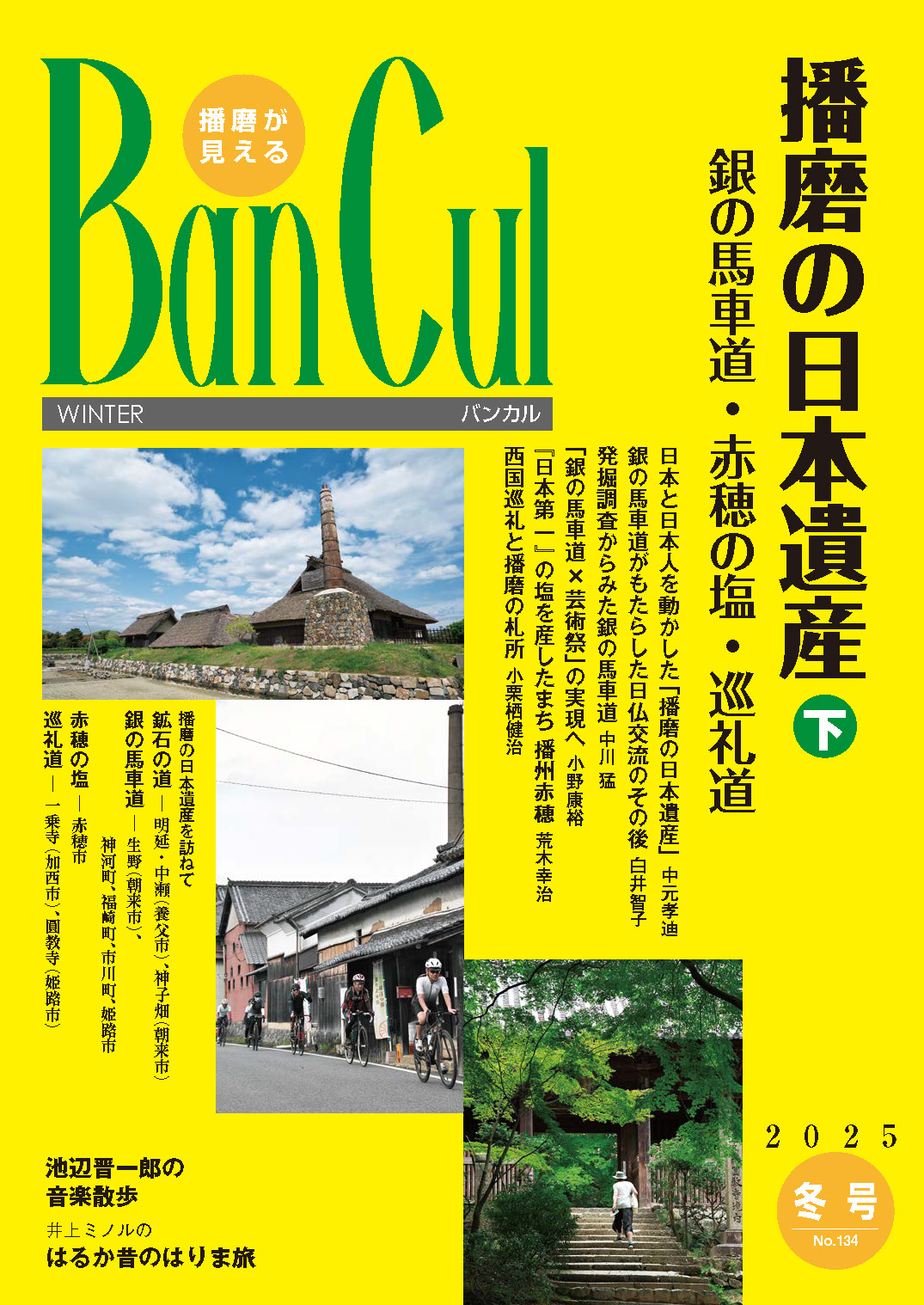

BanCul2025年冬号(134号)

特集は「播磨の日本遺産(下)銀の馬車道・赤穂の塩・巡礼道」。日本遺産認定後、地元を中心とした活動を関係者が寄稿。編集委員は各地へ足を運び、構成文化財や体験を通じ、日本遺産の価値を探る。

特集以外では、鄭義信「こんなんで勘弁してください」「池辺晋一郎の音楽散歩」「井上ミノルのはるか昔のはりま旅」など。

特集以外では、鄭義信「こんなんで勘弁してください」「池辺晋一郎の音楽散歩」「井上ミノルのはるか昔のはりま旅」など。

◇バンカル編集室・編

定価:755円(税込)

阪神大震災 そのとき、何を感じ、何を見て、何をしたか

1995年1月、未曽有の大惨事となった阪神・淡路大震災が起こり関西屈指の高級住宅地として知られる兵庫県芦屋市も大きな被害を受けた。住民の死亡率もすさまじく、その数は神戸市の1.6倍にのぼった。技術者の被災者が、地域で困っている人々のために行動した著者の視点が生々しい・・・。リアルタイム現地レポート集。メディア報道からは零れ落ちそうな当時の被災地のリアルな姿がよみがえる。

【目次より】

・言葉で言い表せない怖さ

・新幹線高架橋の落下、KOパンチ

・芦屋市街地の惨状

・善意の多くの人びと

・誇り高き阪神・神戸住民…など

【目次より】

・言葉で言い表せない怖さ

・新幹線高架橋の落下、KOパンチ

・芦屋市街地の惨状

・善意の多くの人びと

・誇り高き阪神・神戸住民…など

◇館薫(TATE Kaoru)・著

定価:1,100円(税込)

兵庫の城 353選

1000を超す数の城がある兵庫県。

中世の山城から幕末の砲台跡まで、どれも個性的で面白い!

とはいえ、どこに城跡があるの?という疑問も。

兵庫県にある膨大な数の城跡から353城を厳選して紹介!

え、あそこが城跡だったの!?と驚くこと間違いなし。

市町別索引もあるので、まずは地元の城をチェックしたい方にも!

中世の山城から幕末の砲台跡まで、どれも個性的で面白い!

とはいえ、どこに城跡があるの?という疑問も。

兵庫県にある膨大な数の城跡から353城を厳選して紹介!

え、あそこが城跡だったの!?と驚くこと間違いなし。

市町別索引もあるので、まずは地元の城をチェックしたい方にも!

◇本岡勇一・著

定価:2,420円(税込)

宝塚まちかど魅力発見! 宝塚学検定公式テキスト新版

「歌劇」や「手塚治虫」は有名だけど、宝塚ってどんなところ?

ひとことでは語れません。京都、大阪に近く、豊かな自然に恵まれ、古くからの社寺や温泉があり、園芸のまちでもあります。

そんな宝塚のいろんな魅力をぎゅっとまとめた一冊。

観光に、まちかど学習にご活用ください。

※3月実施の「宝塚学検定」の公式テキスト。受検者必読!9年ぶりの新版です。

ひとことでは語れません。京都、大阪に近く、豊かな自然に恵まれ、古くからの社寺や温泉があり、園芸のまちでもあります。

そんな宝塚のいろんな魅力をぎゅっとまとめた一冊。

観光に、まちかど学習にご活用ください。

※3月実施の「宝塚学検定」の公式テキスト。受検者必読!9年ぶりの新版です。

◇田辺眞人・監修、公益財団法人宝塚市文化財団・編

定価:1,760円(税込)

原六郎 渋沢栄一と並び立つ実業家

渋沢栄一や安田善次郎らとともに日本の近代化を進めた「財界五人衆」に挙げられる原は、朝来出身。横浜正金銀行を日本一へ導き、鉄道・電気・ホテルなど多くの社会インフラ整備に尽力した。その知られざる巨星の生涯に迫る。

◇織戸新・著

定価:2,310円(税込)

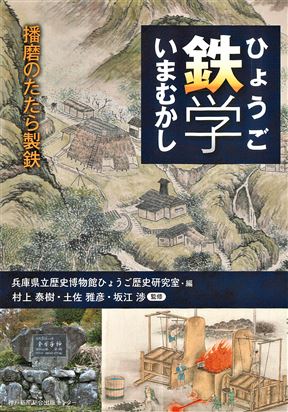

ひょうご鉄学いまむかし 播磨のたたら製鉄

西播磨の山間部を中心に盛んにおこなわれてきた「たたら製鉄」。日本刀に欠かせない「たたら」の技術や、鉄の生産・流通、人々の交流など、兵庫県域の鉄づくりの歩みと製鉄にまつわる歴史をひもときます。

◇兵庫県立歴史博物館ひょうご歴史研究室・編、村上泰樹・土佐雅彦・坂江渉・監修

定価:1,320円(税込)