書籍カテゴリー

Book Category

新刊 (26件の登録商品)

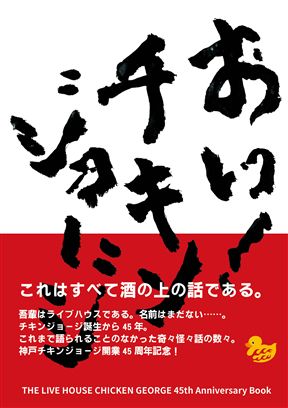

おい!チキンジョージ

チキンジョージ開業45周年記念出版

1980年、三宮の盛り場にあるキャバレーの2階。どこに出しても恥ずかしい、スットコドッコイな3兄弟の手によってつくられた、ライブハウス「チキンジョージ」。震災やコロナを乗り越え現在に至るまでを、ミュージシャンや関係者が「愛あるクレーム」で語る45年のヒストリー。

【目次】

第一章 吾輩はチキンジョージである

誕生秘話編/チキンジョージ黎明期編/二代目チキンジョージ編/阪神・淡路大震災編/三代目チキンジョージ編/四代目チキンジョージ編

第二章 チキンジョージスーパースター列伝

村上“ポンタ”秀一/大村憲司/石田長生/もんたよしのり

第三章 チキンジョージ交友録

復活のAORスター/ピンクフロイドが好きなやつに悪いやつはいない/漂流する詩人/いいところはひとつだけ/スターと弁当/敷居が高い?

第四章 おい!チキンジョージ

清水興/向山テツ/Gargoyle/野村義男/斎藤誠/天野SHO/チャーリー・コーセー/大土井裕二/“CRAZY”COOL-JOY/増田俊郎/JAYWALK/BARAKA/KINAKO/作人/アダチケンゴ/てふてふ/KNOCK OUT MONKEY/間慎太郎/前田航/江口正祥/KAJA/久保田洋司/原田真二/杉真理/難波弘之/松本慎二/日下部“Burny”正則/玲里/そうる透/石原“SHARA”愼一郎/長谷川穂積/木暮“shake”武彦/ダイアモンド☆ユカイ/BEGIN/是方博邦/MONKY/上田正樹/木村充揮/有山じゅんじ/延原達治/高橋ヨシロウ/小笠原義弘/永井“ホトケ”隆/柳沢二三男/三浦和人/下山武徳/Char/伊東たけし/

第五章 ある日のチキンジョージ

特別寄稿 立川直樹

1980年、三宮の盛り場にあるキャバレーの2階。どこに出しても恥ずかしい、スットコドッコイな3兄弟の手によってつくられた、ライブハウス「チキンジョージ」。震災やコロナを乗り越え現在に至るまでを、ミュージシャンや関係者が「愛あるクレーム」で語る45年のヒストリー。

【目次】

第一章 吾輩はチキンジョージである

誕生秘話編/チキンジョージ黎明期編/二代目チキンジョージ編/阪神・淡路大震災編/三代目チキンジョージ編/四代目チキンジョージ編

第二章 チキンジョージスーパースター列伝

村上“ポンタ”秀一/大村憲司/石田長生/もんたよしのり

第三章 チキンジョージ交友録

復活のAORスター/ピンクフロイドが好きなやつに悪いやつはいない/漂流する詩人/いいところはひとつだけ/スターと弁当/敷居が高い?

第四章 おい!チキンジョージ

清水興/向山テツ/Gargoyle/野村義男/斎藤誠/天野SHO/チャーリー・コーセー/大土井裕二/“CRAZY”COOL-JOY/増田俊郎/JAYWALK/BARAKA/KINAKO/作人/アダチケンゴ/てふてふ/KNOCK OUT MONKEY/間慎太郎/前田航/江口正祥/KAJA/久保田洋司/原田真二/杉真理/難波弘之/松本慎二/日下部“Burny”正則/玲里/そうる透/石原“SHARA”愼一郎/長谷川穂積/木暮“shake”武彦/ダイアモンド☆ユカイ/BEGIN/是方博邦/MONKY/上田正樹/木村充揮/有山じゅんじ/延原達治/高橋ヨシロウ/小笠原義弘/永井“ホトケ”隆/柳沢二三男/三浦和人/下山武徳/Char/伊東たけし/

第五章 ある日のチキンジョージ

特別寄稿 立川直樹

◇チキンジョージ・著

定価:1,980円(税込)

小蝉 神吉城の女狙撃手

時は戦国、舞台は東播磨・神吉城。17歳の凄腕狙撃手・小蝉(こせみ)は、神吉城のイケメン青年武将・与七郎と、城を守るために織田軍に立ち向かう。そして、ついに秀吉と対峙する。果たして、小蝉の運命は? そして恋の行方は?

◇結城 務

定価:847円(税込)

義を言う!やんから、薩摩おごじょ 夫の条件と妻の資格

「武士は食わねど高楊枝」の精神で育てられた娘・鈴与は、驚くほどの負けん気を持つ女性へと成長する。戦前・戦後の鹿児島と神戸を舞台に、さまざまな壁にぶつかりながらも、自分らしく生き抜こうとする鈴与の半生を描いた小説。著者は、大学院を80歳で修了し、90歳から書きはじめた小説を初出版しました。

◇一色 君枝

定価:1,980円(税込)

わたしたちが見た阪神・淡路大震災

「伝える」という地震の備え

神戸も、あの震災を経験していない世代が大半を占めるようになったとか。当時の記憶と教訓を未来にいかに継承するか、喫緊の課題である。その問題に取り組む市民団体のメンバーが、あの日の出来事や葛藤、その後の人生に与えた影響、過去との向き合い方をつづる。活動で使う教材やノウハウも紹介。記憶の風化が進み、南海トラフ地震が懸念される今こそ読むべき1冊。

神戸も、あの震災を経験していない世代が大半を占めるようになったとか。当時の記憶と教訓を未来にいかに継承するか、喫緊の課題である。その問題に取り組む市民団体のメンバーが、あの日の出来事や葛藤、その後の人生に与えた影響、過去との向き合い方をつづる。活動で使う教材やノウハウも紹介。記憶の風化が進み、南海トラフ地震が懸念される今こそ読むべき1冊。

◇語り部KOBE1995・著 矢守克也・監修

定価:1,650円(税込)

古墳時代の播磨

その時、播磨では何が起きていたのか

日本に王権が誕生し「中央」と「地方」が生まれた時代。地理的に畿内と近い播磨でも多種多様な古墳が多く造られた。それらが語る古代播磨の姿とは。

副葬品や記紀、『播磨国風土記』などの史料も含めた多角的観点から、最新研究を踏まえて考える。

日本に王権が誕生し「中央」と「地方」が生まれた時代。地理的に畿内と近い播磨でも多種多様な古墳が多く造られた。それらが語る古代播磨の姿とは。

副葬品や記紀、『播磨国風土記』などの史料も含めた多角的観点から、最新研究を踏まえて考える。

◇播磨学研究所・編

定価:1,980円(税込)

社会科・地歴公民科教育の現在と未来

若手教師・教職課程学生の必読書!!

中学校社会科3分野、高校地歴公民科8科目の授業実践例を示し、大学入学共通テストの分析なども収録。教科研究や授業づくりのためのテキストとして使用できます。

藤原健剛(ふじわら・けんごう)

1956 年生。甲南大学経済学部・教職教育センター特任教授。関西学院大学社会学部卒業。兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程(社会系コース)修了。兵庫県立高等学校地歴・公民科教員として現場一筋の教員生活を送り、兵庫県立西脇北高等学校校長、加古川西高等学校校長を歴任。退職と同時に甲南大学特任教授。社会科・地歴科教育法、社会科・公民科教育法、教職実践演習等を担当。著書に『古ゲルマンの社会状態に関する研究─ Tacitus ,Germania を中心として─』日本図書刊行会、2015。その他論文多数。

杉山清彦(すぎやま・きよひこ)

1972 年生。東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授。大阪大学文学部卒業、同大学院文学研究科修了、博士(文学)。大阪大学助手、駒澤大学准教授などを経て現職。東京大学広報室長、総長補佐などを務める一方で、大学入試センター試験出題委員、新テスト問題調査研究部会副座長、同研究分科会長、学習指導要領解説作成協力者、高大連携歴史教育研究会副会長兼運営委員長、世界史B・世界史探究教科書著作者、NHK 高校講座(世界史探究)担当、放送大学主任講師など高大接続・連携分野でも活躍している。専門は大清帝国史、著書に『大清帝国の形成と八旗制』名古屋大学出版会、2015、『中国と東部ユーラシアの歴史』(共著)放送大学教育振興会、2020、などがある。

三原慎吾(みはら・しんご)

1965 年生。兵庫県立青雲高等学校校長。同志社大学文学部文化学科卒業。兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程(社会系コース)修了。兵庫県立高等学校地歴・公民科の教員として教壇に立ち、現場教育に注力するのと並行して、独) 大学入試センター試験問題調査官(日本史)、国立教育政策研究所教育課程センター評価規準、評価方法等の工夫改善に関する

中学校社会科3分野、高校地歴公民科8科目の授業実践例を示し、大学入学共通テストの分析なども収録。教科研究や授業づくりのためのテキストとして使用できます。

藤原健剛(ふじわら・けんごう)

1956 年生。甲南大学経済学部・教職教育センター特任教授。関西学院大学社会学部卒業。兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程(社会系コース)修了。兵庫県立高等学校地歴・公民科教員として現場一筋の教員生活を送り、兵庫県立西脇北高等学校校長、加古川西高等学校校長を歴任。退職と同時に甲南大学特任教授。社会科・地歴科教育法、社会科・公民科教育法、教職実践演習等を担当。著書に『古ゲルマンの社会状態に関する研究─ Tacitus ,Germania を中心として─』日本図書刊行会、2015。その他論文多数。

杉山清彦(すぎやま・きよひこ)

1972 年生。東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授。大阪大学文学部卒業、同大学院文学研究科修了、博士(文学)。大阪大学助手、駒澤大学准教授などを経て現職。東京大学広報室長、総長補佐などを務める一方で、大学入試センター試験出題委員、新テスト問題調査研究部会副座長、同研究分科会長、学習指導要領解説作成協力者、高大連携歴史教育研究会副会長兼運営委員長、世界史B・世界史探究教科書著作者、NHK 高校講座(世界史探究)担当、放送大学主任講師など高大接続・連携分野でも活躍している。専門は大清帝国史、著書に『大清帝国の形成と八旗制』名古屋大学出版会、2015、『中国と東部ユーラシアの歴史』(共著)放送大学教育振興会、2020、などがある。

三原慎吾(みはら・しんご)

1965 年生。兵庫県立青雲高等学校校長。同志社大学文学部文化学科卒業。兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程(社会系コース)修了。兵庫県立高等学校地歴・公民科の教員として教壇に立ち、現場教育に注力するのと並行して、独) 大学入試センター試験問題調査官(日本史)、国立教育政策研究所教育課程センター評価規準、評価方法等の工夫改善に関する

◇藤原健剛・杉山清彦・三原慎吾

定価:2,200円(税込)

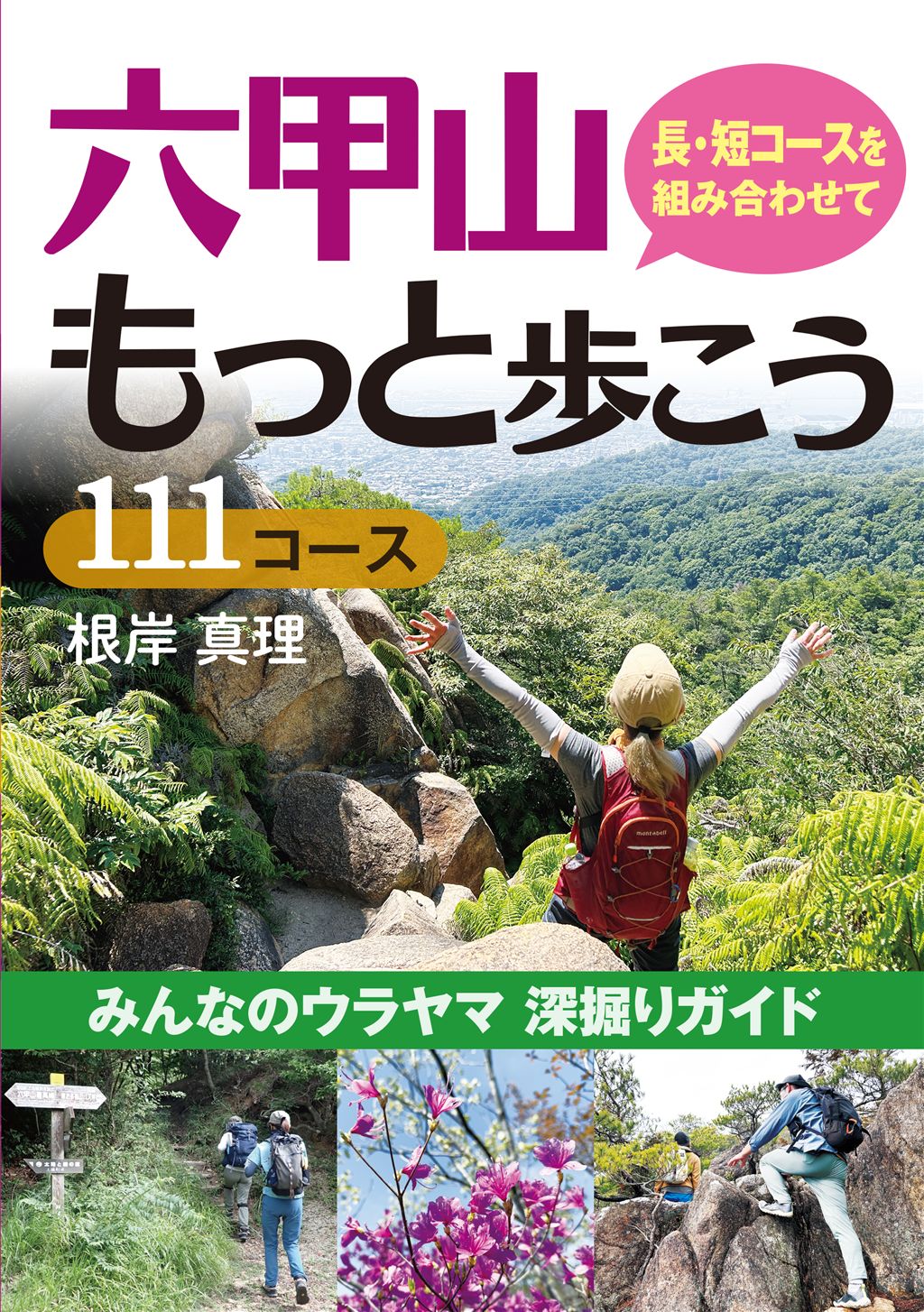

六甲山 もっと歩こう111コース

六甲山の“深掘り”ガイド決定版

定番コースもいいけれど、違うルートも歩いてみたい。

そんな方にもおすすめ、長・短、合わせて111のコースをご紹介。

登山口が無数にある六甲山だからこそできる、いろんな道を組み合わせながら、ご自分だけのお気に入りコースを作ってみてください。

定番コースもいいけれど、違うルートも歩いてみたい。

そんな方にもおすすめ、長・短、合わせて111のコースをご紹介。

登山口が無数にある六甲山だからこそできる、いろんな道を組み合わせながら、ご自分だけのお気に入りコースを作ってみてください。

◇根岸 真理

定価:1,980円(税込)

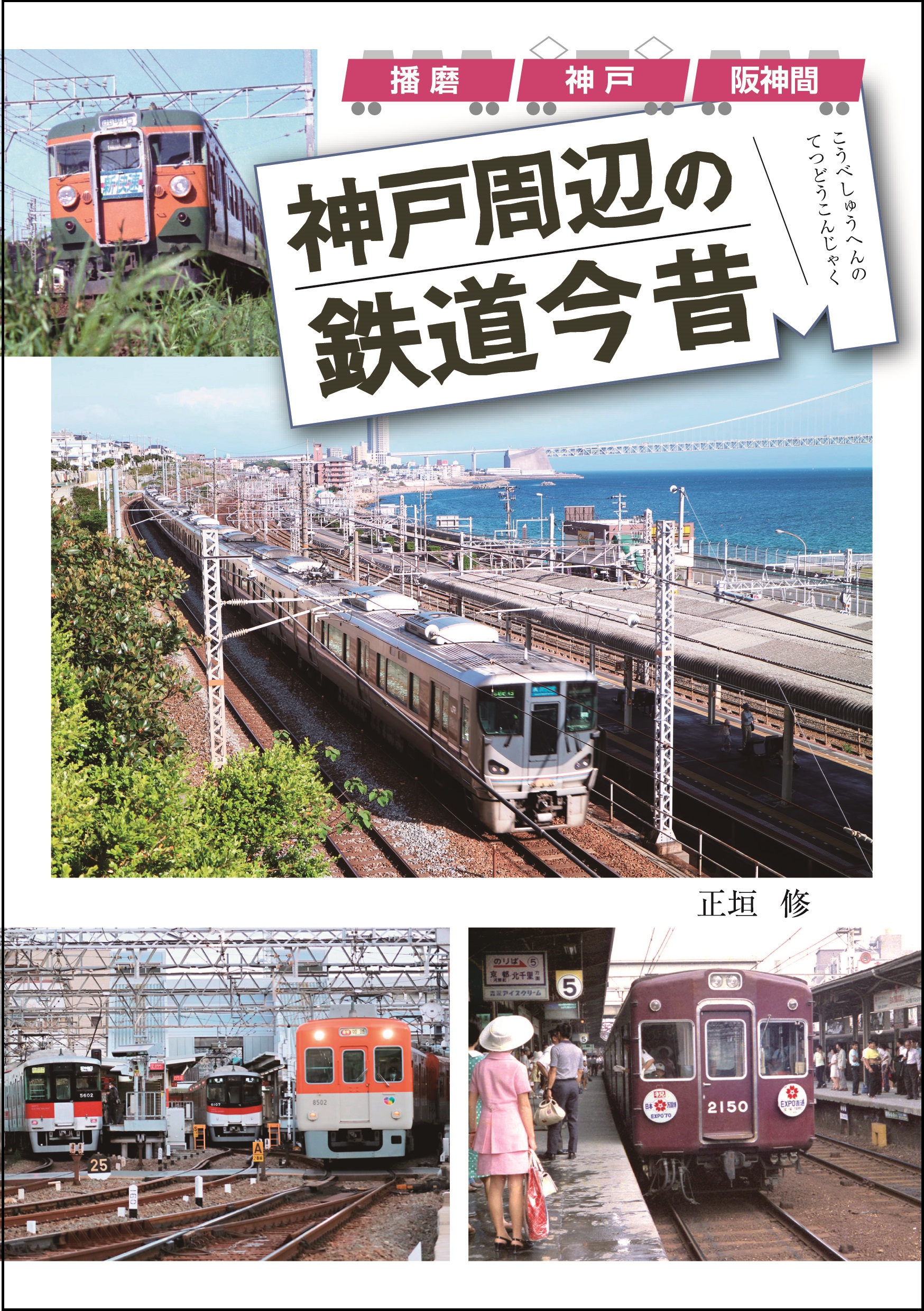

神戸周辺の鉄道今昔 ~播磨・神戸・阪神間~

神戸周辺を走った懐かしの鉄道を、現在活躍中の車両とともに紹介します。

国鉄~JR西日本 阪急電鉄、阪神電鉄、神戸市電/神戸市営地下鉄、神戸電鉄、山陽電鉄を収録。

国鉄~JR西日本 阪急電鉄、阪神電鉄、神戸市電/神戸市営地下鉄、神戸電鉄、山陽電鉄を収録。

◇正垣 修・著、写真

定価:2,420円(税込)

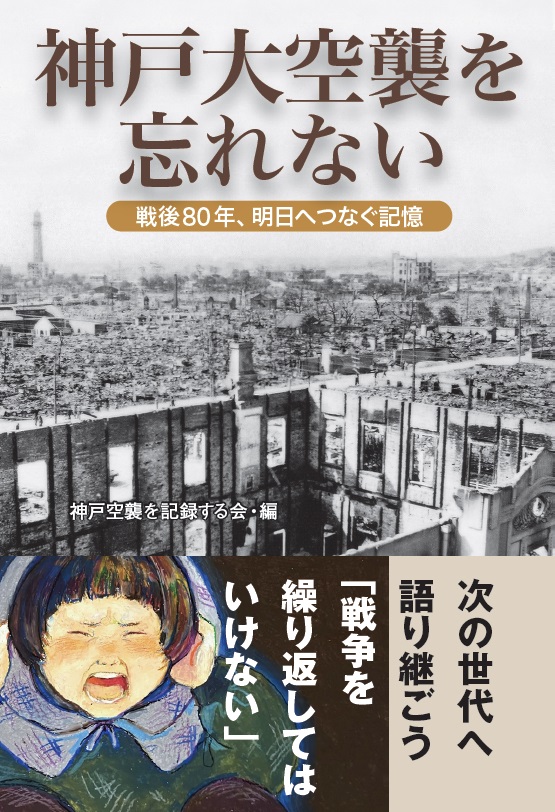

神戸大空襲を忘れない 戦後80年、明日へつなぐ記憶

空襲で腕を失った女性、仲間でただ一人生き残った人、耳が聞こえない人、戦争孤児の戦後の暮らし……。戦争体験は、80年の時を超えてもなお、心を打つ。さらに、語り継ぐために続けている活動や専門家による新たな知見や研究も収録。「記録は現在と未来に生きる人々にとってかけがえのない遺産であり、平和を願う大切なバトンである」 (あとがきより)

◎目次から

まえがき 田辺 眞人

[神戸空襲体験記]

《私の空襲体験》

神戸空襲と私の人生 石野 早苗

空襲で父を喪う 井上 義彦

私の空襲体験―悔やんできた60年間 多鹿 照代

私の戦争体験 美野 欣三郎

「お母ちゃん死んだらあかん」忘れられない空襲中の叫び 藤本吉江

忘れられない神戸大空襲 西阪 順三

失聴者の〝音のない空襲〟体験 山村 賢二

いのちの記録 森 尚子

空襲で亡くなった弟の妻にあてた書簡 森 良弘

戦火の神戸を憶う 三宅 隆子

《戦争孤児の証言》

空襲下を逃れて、兄妹で浮浪生活をする 内藤 博一

弟のことがずっと心に重く 村上 清子

父母は病死し、祖父母は空襲で亡くなる 薮内 義和

お母さんはどこかで生きている 湯本 良子

神戸の戦争孤児たちについて 白井 勝彦

《コラム》「神戸空襲を記録する会と連携して」 柴田 健太郎

[空襲の記憶と記録を伝え続ける]

神戸大空襲、記録する会、そして中田政子さん 田辺 眞人

神戸空襲を記録する会と「戦災アーカイブ」 長 志珠絵、佐々木 和子

「記録する」の先に─映像資料の活用と戦災資料集作成の紹介 長 志珠絵

神戸に投下された原爆模擬爆弾 辻川 敦

神戸製鋼所に投下されたパンプキン 西岡 孔貴

神戸空襲死没者名簿の作成と慰霊碑建立 佐々木 和子

神戸空襲犠牲者のお名前を集める 小城 智子

神戸の空襲・戦争の跡を歩く 小城 智子《コラム》戦後80年を迎えて 馬場 敦子

あとがき 岡村 隆弘

◎目次から

まえがき 田辺 眞人

[神戸空襲体験記]

《私の空襲体験》

神戸空襲と私の人生 石野 早苗

空襲で父を喪う 井上 義彦

私の空襲体験―悔やんできた60年間 多鹿 照代

私の戦争体験 美野 欣三郎

「お母ちゃん死んだらあかん」忘れられない空襲中の叫び 藤本吉江

忘れられない神戸大空襲 西阪 順三

失聴者の〝音のない空襲〟体験 山村 賢二

いのちの記録 森 尚子

空襲で亡くなった弟の妻にあてた書簡 森 良弘

戦火の神戸を憶う 三宅 隆子

《戦争孤児の証言》

空襲下を逃れて、兄妹で浮浪生活をする 内藤 博一

弟のことがずっと心に重く 村上 清子

父母は病死し、祖父母は空襲で亡くなる 薮内 義和

お母さんはどこかで生きている 湯本 良子

神戸の戦争孤児たちについて 白井 勝彦

《コラム》「神戸空襲を記録する会と連携して」 柴田 健太郎

[空襲の記憶と記録を伝え続ける]

神戸大空襲、記録する会、そして中田政子さん 田辺 眞人

神戸空襲を記録する会と「戦災アーカイブ」 長 志珠絵、佐々木 和子

「記録する」の先に─映像資料の活用と戦災資料集作成の紹介 長 志珠絵

神戸に投下された原爆模擬爆弾 辻川 敦

神戸製鋼所に投下されたパンプキン 西岡 孔貴

神戸空襲死没者名簿の作成と慰霊碑建立 佐々木 和子

神戸空襲犠牲者のお名前を集める 小城 智子

神戸の空襲・戦争の跡を歩く 小城 智子《コラム》戦後80年を迎えて 馬場 敦子

あとがき 岡村 隆弘

◇神戸空襲を記録する会・編

定価:2,420円(税込)

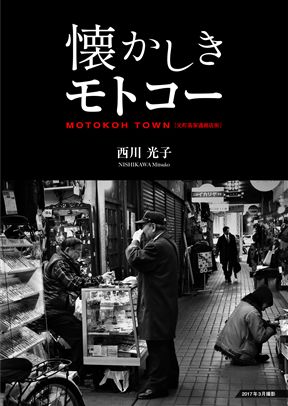

懐かしきモトコー[元町高架通商店街]

「モトコー」に10年以上通いつめ、集う人や店を撮り続けた“モトコー愛”あふれるモノクローム写真集。

JR元町~神戸駅間の高架下、「モトコー」こと元町高架通商店街。流行(はや)り物からレトロ、アート、怪しげな物まで何でも揃い、それを求める多様な人々でにぎわうワンダーな空間だった。2018年から始まった高架の再整備で失われつつある、かつての面影が鮮明によみがえる。

西川光子 略歴

1943年 神戸市生まれ、神戸市在住

2009年 写真を始める

2011年 元町高架通商店街の撮影をスタートし、現在に至る

受賞歴

2016年 オリンパス「Fotopus GRANDPRIX2016」 グランプリ

2017年 兵庫県「2017県展」特席 県展大賞、写真一席 部門大賞(知事賞)

入選歴

2019年 日本写真家協会「2019JPS展」

2020年 全日本写真連盟「第80回国際写真サロン」国内部門

2022年 日本リアリズム写真集団「視点」

2023年 日本リアリズム写真集団「視点」

2024年 日本リアリズム写真集団「視点」

2025年 日本リアリズム写真集団「視点」

個 展

2018年 「モトコーエレジー」(ギャラリーカフェ・プラネットEarthにて)

2019年 「花咲かじいさん」(ギャラリーカフェ・プラネットEarthにて)

2022年 「愛おしきものたち」(ギャラリーカフェ・プラネットEarthにて)

2021年 「わが町の現役」(いちばぎゃらりぃ佑香にて)

2025年 「今こそ プラネットEarth」(自在空間 Art Stepにて)

写真集

2022年 『愛おしきものたち』 3部作

2025年 『懐かしきモトコー[元町高架通商店街]』

師 事

写真家・野呂 彰(岳龍)氏

写真家・永田 收 氏

JR元町~神戸駅間の高架下、「モトコー」こと元町高架通商店街。流行(はや)り物からレトロ、アート、怪しげな物まで何でも揃い、それを求める多様な人々でにぎわうワンダーな空間だった。2018年から始まった高架の再整備で失われつつある、かつての面影が鮮明によみがえる。

西川光子 略歴

1943年 神戸市生まれ、神戸市在住

2009年 写真を始める

2011年 元町高架通商店街の撮影をスタートし、現在に至る

受賞歴

2016年 オリンパス「Fotopus GRANDPRIX2016」 グランプリ

2017年 兵庫県「2017県展」特席 県展大賞、写真一席 部門大賞(知事賞)

入選歴

2019年 日本写真家協会「2019JPS展」

2020年 全日本写真連盟「第80回国際写真サロン」国内部門

2022年 日本リアリズム写真集団「視点」

2023年 日本リアリズム写真集団「視点」

2024年 日本リアリズム写真集団「視点」

2025年 日本リアリズム写真集団「視点」

個 展

2018年 「モトコーエレジー」(ギャラリーカフェ・プラネットEarthにて)

2019年 「花咲かじいさん」(ギャラリーカフェ・プラネットEarthにて)

2022年 「愛おしきものたち」(ギャラリーカフェ・プラネットEarthにて)

2021年 「わが町の現役」(いちばぎゃらりぃ佑香にて)

2025年 「今こそ プラネットEarth」(自在空間 Art Stepにて)

写真集

2022年 『愛おしきものたち』 3部作

2025年 『懐かしきモトコー[元町高架通商店街]』

師 事

写真家・野呂 彰(岳龍)氏

写真家・永田 收 氏

◇西川光子 / 写真・文

定価:2,200円(税込)