書籍カテゴリー

Book Category

神戸大学出版会 (38件の登録商品)

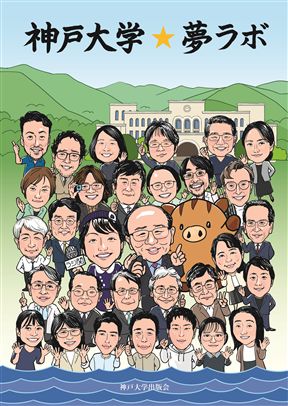

神戸大学☆夢ラボ

「神戸大学って誰が何しているところ?」がわかる一冊です。

ラジオ関西の番組「神戸大学☆夢ラボ」が本になりました。

神戸大学の教員、職員、学生53名が登場、日頃の研究や活動内容を、熱く語ります。

パーソナリティーは、ピアニストで同大学卒業生の天宮遥さん。

研究や活動が、人や社会にどう役立つか、どんな未来を描いているのか、わかりやすい言葉で聞いていきます。

子ども時代の様子や、趣味など、ここだけにしかない情報も。

表紙は登場する教職員の似顔絵です。

ラジオ関西の番組「神戸大学☆夢ラボ」が本になりました。

神戸大学の教員、職員、学生53名が登場、日頃の研究や活動内容を、熱く語ります。

パーソナリティーは、ピアニストで同大学卒業生の天宮遥さん。

研究や活動が、人や社会にどう役立つか、どんな未来を描いているのか、わかりやすい言葉で聞いていきます。

子ども時代の様子や、趣味など、ここだけにしかない情報も。

表紙は登場する教職員の似顔絵です。

◇神戸大学総務部広報課・編 ラジオ関西・協力

定価:990円(税込)

経済と建築からみたまちづくりと価値:誰のためのまちづくりか VS Booklet 4

私たちの暮らす「まち」と「まちづくり」を価値という観点から考える

まち(街)の価値は、住む人一人ひとりの思いや、経験に根ざした主観的な意味づけに大きく左右される。経済学者は、まちの価値を構成要素に分解して可視化しようとするが、可視化できないところにこそまちの価値が存在するとも言える。建築学者は、その場所での体験や記憶を手がかりに、人と場所との関係性としてまちの価値をとらえる。こうした多様な視点を交差させ、それに基づくさまざまな実践事例を紹介することで、価値という観点からまちづくりを見つめなおす。

神戸大学バリュースクール(V.School)は、学問領域の壁を越え、さまざまな専門分野の教員や学生が一緒に学び、議論を重ね、新しい価値を創造することに挑戦する場です。それは、教わるのではなく考え抜く場であり、情報を得るのではなく気づきを得る場であり、プランを立てるのではなくプロトタイプを生み出す場です。まさに「思索と創造のワンダーランド」と呼べる場所です。

V.School の中核をなす活動の一つが「V.School サロン」です。このサロンでは、多様なテーマを取り上げ、参加者が意見を交わしながら、新たな視点を育んでいきます。講師による話題提供をきっかけに、価値とは何かを多角的に考察し、対話を通じて理解を深める場となっています。V.School サロンの魅力は、単に話を聞くだけの受動的な学びではなく、参加者全員が積極的に議論に加わることで、互いの知見を深め、発想を広げていける点にあります。それぞれの専門性や経験を活かしながら、他者との対話を通じて新しい価値観や視点を発見することができるため、多くの参加者にとって刺激的で充実した時間となっています。本書には、2024年5月23日(1日目)と7月18日(2日目)に開催されたV.School サロン「地域課題の解決とまちづくりにおける価値―誰のためのまちづくりか」の内容を収録したものです。本書を通じて、当日の議論や考察が新たな価値創造のヒントとなり、多くの読者にとって意義深いものとなることを願っています。

【編著者プロフィール】

内田浩史(うちだ・ひろぶみ)・編

神戸大学大学院経営学研究科教授・V.School価値創発部門副部門長・博士(経済学)。専門は金融。著書に『金融(新版)』(有斐閣、2024年)、『現代日本の金融システム』(慶應義塾大学出版会、2024年)等。2018年度全国銀行学術研究振興財団賞、2024年度エコノミスト賞。フルブライト研究員(2003年、インディアナ大学)、安部フェロー(2016年度、スタンフォード大学)。経済学の科学的アプローチとデザイン思考という両極端の視点から価値について考えている。

根本忠宣(ねもと・ただのぶ)・著

中央大学商学部教授。富士銀行(現みずほ銀行)、三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング)などを経て現職。日本政策金融公庫政策評価委員・同総合研究所顧問 衆議院経済調査室特別研究員を兼任。専門は金融論、国際金融論。NPO法人宇佐美城山まちづくりプロジェクト副理事長などを通じて街づくりを実践。大学にある全学連携(全学部の学生が参加できる)ゼミを担当。産業集積や街づくりにおける政策支援の観点から価値について考えている。

槻橋修(つきはし・おさむ)・著

神戸大学大学院工学研究科教授・減災デザインセンター長。博士(工学)。2002年にティーハウス建築設計事務所設立。主な作品に《NATURE STUDIO》(2022)、《東遊園地URBAN PICNIC》(2023)、《青葉山公園・仙臺緑彩館》(2023) などがある。2015年《「失われた街」模型復元プロジェクト》で日本建築学会賞(業績)。2020年《南町田グランベリーパーク》にて都市景観大賞(国土交通大臣賞) 共同受賞。場所性のもつ価値について関心をもって研究している。

まち(街)の価値は、住む人一人ひとりの思いや、経験に根ざした主観的な意味づけに大きく左右される。経済学者は、まちの価値を構成要素に分解して可視化しようとするが、可視化できないところにこそまちの価値が存在するとも言える。建築学者は、その場所での体験や記憶を手がかりに、人と場所との関係性としてまちの価値をとらえる。こうした多様な視点を交差させ、それに基づくさまざまな実践事例を紹介することで、価値という観点からまちづくりを見つめなおす。

神戸大学バリュースクール(V.School)は、学問領域の壁を越え、さまざまな専門分野の教員や学生が一緒に学び、議論を重ね、新しい価値を創造することに挑戦する場です。それは、教わるのではなく考え抜く場であり、情報を得るのではなく気づきを得る場であり、プランを立てるのではなくプロトタイプを生み出す場です。まさに「思索と創造のワンダーランド」と呼べる場所です。

V.School の中核をなす活動の一つが「V.School サロン」です。このサロンでは、多様なテーマを取り上げ、参加者が意見を交わしながら、新たな視点を育んでいきます。講師による話題提供をきっかけに、価値とは何かを多角的に考察し、対話を通じて理解を深める場となっています。V.School サロンの魅力は、単に話を聞くだけの受動的な学びではなく、参加者全員が積極的に議論に加わることで、互いの知見を深め、発想を広げていける点にあります。それぞれの専門性や経験を活かしながら、他者との対話を通じて新しい価値観や視点を発見することができるため、多くの参加者にとって刺激的で充実した時間となっています。本書には、2024年5月23日(1日目)と7月18日(2日目)に開催されたV.School サロン「地域課題の解決とまちづくりにおける価値―誰のためのまちづくりか」の内容を収録したものです。本書を通じて、当日の議論や考察が新たな価値創造のヒントとなり、多くの読者にとって意義深いものとなることを願っています。

【編著者プロフィール】

内田浩史(うちだ・ひろぶみ)・編

神戸大学大学院経営学研究科教授・V.School価値創発部門副部門長・博士(経済学)。専門は金融。著書に『金融(新版)』(有斐閣、2024年)、『現代日本の金融システム』(慶應義塾大学出版会、2024年)等。2018年度全国銀行学術研究振興財団賞、2024年度エコノミスト賞。フルブライト研究員(2003年、インディアナ大学)、安部フェロー(2016年度、スタンフォード大学)。経済学の科学的アプローチとデザイン思考という両極端の視点から価値について考えている。

根本忠宣(ねもと・ただのぶ)・著

中央大学商学部教授。富士銀行(現みずほ銀行)、三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング)などを経て現職。日本政策金融公庫政策評価委員・同総合研究所顧問 衆議院経済調査室特別研究員を兼任。専門は金融論、国際金融論。NPO法人宇佐美城山まちづくりプロジェクト副理事長などを通じて街づくりを実践。大学にある全学連携(全学部の学生が参加できる)ゼミを担当。産業集積や街づくりにおける政策支援の観点から価値について考えている。

槻橋修(つきはし・おさむ)・著

神戸大学大学院工学研究科教授・減災デザインセンター長。博士(工学)。2002年にティーハウス建築設計事務所設立。主な作品に《NATURE STUDIO》(2022)、《東遊園地URBAN PICNIC》(2023)、《青葉山公園・仙臺緑彩館》(2023) などがある。2015年《「失われた街」模型復元プロジェクト》で日本建築学会賞(業績)。2020年《南町田グランベリーパーク》にて都市景観大賞(国土交通大臣賞) 共同受賞。場所性のもつ価値について関心をもって研究している。

◇内田浩史(編)/ 根本忠宣・槻橋修(著)

定価:1,100円(税込)

D² Discovering and Designing VALUE 価値の創造を考える2023

2023年度の神戸大学V.Schoolサロンにおいて、学内外、教員、学生を問わず、「価値」について自由に考え、対話した記録。2021年から続く「価値の創造を考える」シリーズの2023年度版。

神戸大学V.Scool(バリュースクール)とは

「価値の創発及び設計に資する人材を育成するとともに、価値の創造に関わる研究を促進する全学横断組織」として、2020~2021年度の試行期間を経て、2022年4月に神戸大学に設置された。価値創造について追究する教育・研究を行っている。約50名の専任、協力、客員教授、約200名の学生(学部生・大学院生)がV.School生として登録している。

【目次より】

CHAPTER 1

1_1 工場をひらく、オープンファクトリー

1_2 新しい教育のかたち

CHAPTER 2 産業の可能性

2_1 大学にフードコミュニティをつくろう

2_2 コーヒーを学問する

2_3 DX+で変わる桂浜水族館

2_4 あなたとカーボンニュートラルの未来

CHAPTER 3 ひとの暮らし、生き方

3_1 自由と創造を考える

3_2 医学のプロと金融のプロが語る未来の社会

3_3 神戸大学が目指すウェルビーイングとは

CHAPTER 4 価値を考える

4_1 発明×商業化=イノベーション

4_2 目に見える価値、見えない価値

神戸大学V.Scool(バリュースクール)とは

「価値の創発及び設計に資する人材を育成するとともに、価値の創造に関わる研究を促進する全学横断組織」として、2020~2021年度の試行期間を経て、2022年4月に神戸大学に設置された。価値創造について追究する教育・研究を行っている。約50名の専任、協力、客員教授、約200名の学生(学部生・大学院生)がV.School生として登録している。

【目次より】

CHAPTER 1

1_1 工場をひらく、オープンファクトリー

1_2 新しい教育のかたち

CHAPTER 2 産業の可能性

2_1 大学にフードコミュニティをつくろう

2_2 コーヒーを学問する

2_3 DX+で変わる桂浜水族館

2_4 あなたとカーボンニュートラルの未来

CHAPTER 3 ひとの暮らし、生き方

3_1 自由と創造を考える

3_2 医学のプロと金融のプロが語る未来の社会

3_3 神戸大学が目指すウェルビーイングとは

CHAPTER 4 価値を考える

4_1 発明×商業化=イノベーション

4_2 目に見える価値、見えない価値

◇神戸大学V.School・編

定価:2,860円(税込)

音楽劇の変遷を探る 上演記録からみる言語と地域の横断的研究

演劇や音楽は作品の上演自体が記録として「残らない」ため、その実態を知る手がかりは限られる。古代ギリシア劇の復興を目的に16世紀末のフィレンツェで誕生し、こんにちなお世界各地で上演されているオペラもその一つだ。その誕生から、いつ・どこで・どのような形態で上演されてきたのか? オペラ上演は劇場という場で、台本作家、作曲家、興行師、演出家、指揮者、美術家、演奏者、ダンサー、技術者等の大人数が関わる一大イベントだ——上演形態やその内容、頻度を決定づける諸条件や要素は無数にあるだろう。本書は主に劇場の上演記録を用いながら、17〜20世紀のヨーロッパ音楽劇のいくつかのケースについて、上演傾向とその変遷を探る試みである。

【目次より】

■第一部 劇場とその運営方針

第一章 上演を記録しようとする意志の長い不在 ―シエナ初のオペラ上演を中心に 辻昌宏

第二章 グスタフ・マーラー 宮廷歌劇場監督の一年 ―ANNO収録の文書資料から 荒又雄介

第三章 リストのオラトリオ《聖エリーザベトの伝説》にみる歌劇場の機会上演 岡本佳子

■第二部 レパートリーと上演傾向

第四章 都市を横断するオペラ ―18世紀後半から19世紀初頭にかけてのドイツ諸都市におけるオペラ上演演目 大河内文恵

第五章 私立マーモントフ・オペラの上演分析 ―上演数、チケット収益などから見出される受容傾向 神竹喜重子

第六章 19世紀末から20世紀初頭の帝政ロシアにおけるヴァーグナー受容についての覚書 平野恵美子

■第三部 デジタルアーカイブの活用

第七章 上演演目データの整理・分類における諸課題 ―18〜20世紀のオペラ公演を例に 岡本佳子、坂部裕美子、神竹喜重子、荒又雄介、辻昌宏、大河内文恵、平野恵美子、小石かつら

第八章 日本におけるオペラ公演の演目選定の現状 坂部裕美子

第九章 近年の音楽劇データベースの公開状況と活用 大矢未来、岡本佳子、大河内文恵、荒又雄介

【目次より】

■第一部 劇場とその運営方針

第一章 上演を記録しようとする意志の長い不在 ―シエナ初のオペラ上演を中心に 辻昌宏

第二章 グスタフ・マーラー 宮廷歌劇場監督の一年 ―ANNO収録の文書資料から 荒又雄介

第三章 リストのオラトリオ《聖エリーザベトの伝説》にみる歌劇場の機会上演 岡本佳子

■第二部 レパートリーと上演傾向

第四章 都市を横断するオペラ ―18世紀後半から19世紀初頭にかけてのドイツ諸都市におけるオペラ上演演目 大河内文恵

第五章 私立マーモントフ・オペラの上演分析 ―上演数、チケット収益などから見出される受容傾向 神竹喜重子

第六章 19世紀末から20世紀初頭の帝政ロシアにおけるヴァーグナー受容についての覚書 平野恵美子

■第三部 デジタルアーカイブの活用

第七章 上演演目データの整理・分類における諸課題 ―18〜20世紀のオペラ公演を例に 岡本佳子、坂部裕美子、神竹喜重子、荒又雄介、辻昌宏、大河内文恵、平野恵美子、小石かつら

第八章 日本におけるオペラ公演の演目選定の現状 坂部裕美子

第九章 近年の音楽劇データベースの公開状況と活用 大矢未来、岡本佳子、大河内文恵、荒又雄介

◇岡本佳子・荒又雄介・神竹喜重子・編

定価:2,530円(税込)

持続可能な社会へ向けた事業性評価の深化 信用金庫の実践と挑戦

サステナブル社会において地域企業が発展していくため、神戸大学と尼崎信用金庫は共同で、ESG要素に考慮したツールを作成し支援に取り組んできた。

本書では事業性を評価するツールを実際に活用した取引先企業の事例を紹介するとともに、地域金融による今後の企業支援のあり方を考える。

【目次から】

第Ⅰ部 中小企業の脱炭素化と金融機関の役割

第1章 中小企業の脱炭素化の実現への道(家森信善・尾島雅夫)

第2章 兵庫県の中小企業における脱炭素化への対応(尾島雅夫・阿向賢太郎・西尾修平)

第Ⅱ部 神戸大学・尼崎信用金庫共同研究成果発表シンポジウム

第3章 シンポジウム「ESG地域金融がつくる中小企業の耀く社会」 基調講演録

・中小企業にとってのESG地域金融(家森信善)

・地域金融機関におけるサステナブルファイナンス推進の現状と課題(亀井茉莉)

・尼崎信用金庫のESG要素を考慮した事業性評価・支援による地域ESG推進モデルの取り組み(田中直也)

第4章 評価シートを活用した実践事例報告

第5章 パネルディスカッション「ESG地域金融普及の課題」

本書では事業性を評価するツールを実際に活用した取引先企業の事例を紹介するとともに、地域金融による今後の企業支援のあり方を考える。

【目次から】

第Ⅰ部 中小企業の脱炭素化と金融機関の役割

第1章 中小企業の脱炭素化の実現への道(家森信善・尾島雅夫)

第2章 兵庫県の中小企業における脱炭素化への対応(尾島雅夫・阿向賢太郎・西尾修平)

第Ⅱ部 神戸大学・尼崎信用金庫共同研究成果発表シンポジウム

第3章 シンポジウム「ESG地域金融がつくる中小企業の耀く社会」 基調講演録

・中小企業にとってのESG地域金融(家森信善)

・地域金融機関におけるサステナブルファイナンス推進の現状と課題(亀井茉莉)

・尼崎信用金庫のESG要素を考慮した事業性評価・支援による地域ESG推進モデルの取り組み(田中直也)

第4章 評価シートを活用した実践事例報告

第5章 パネルディスカッション「ESG地域金融普及の課題」

◇家森信善・編

定価:2,750円(税込)

MBA論文の地平1 2023年度加護野忠男論文賞受賞作品集

「働きながら学ぶ」「研究に基礎を置く教育」「プロジェクト方式」をコンセプトに、経営学の専門知識を学ぶ神戸大学MBA(Master of Business Administration) ―― 職場に籍を置く社会人学生が、フィールドで直面する課題に向き合い、調査・分析・考察した成果を披露する。

第1弾は2023年度金賞、銀賞、銅賞の各受賞論文を収録、多様な業界で役立つ知見を提示するとともに、経営学教育の実用書としても有用。

【目次から】

審査講評 加護野忠男

第1章 建設業の人材定着マネジメント

-建設業特有のものづくりプロセスと離職に関する研究- 秦真人

第2章 高齢者のがん医療における便益形成と治療への参加意欲を高める要因に関する研究

-サービスの便益遅延性に着目して- 桐島寿彦

第3章 農業協同組合におけるデータ包絡分析法による効率性分析と経営実態に関する研究 竹村誠

MBA論文賞の役割とは ―加護野先生に聞く―

第1弾は2023年度金賞、銀賞、銅賞の各受賞論文を収録、多様な業界で役立つ知見を提示するとともに、経営学教育の実用書としても有用。

【目次から】

審査講評 加護野忠男

第1章 建設業の人材定着マネジメント

-建設業特有のものづくりプロセスと離職に関する研究- 秦真人

第2章 高齢者のがん医療における便益形成と治療への参加意欲を高める要因に関する研究

-サービスの便益遅延性に着目して- 桐島寿彦

第3章 農業協同組合におけるデータ包絡分析法による効率性分析と経営実態に関する研究 竹村誠

MBA論文賞の役割とは ―加護野先生に聞く―

◇神戸大学専門職大学院[MBA]・編

定価:2,750円(税込)

公共政策における法学と経済学の役割 VS Booklet 3

法学と経済学の強みと限界から、異分野協働の可能性を考える。

公共政策とは、社会の課題を解決するために政府が行う様々な政策を指し、これには法学と経済学の知見が不可欠である。法学は主に制度設計や規則の解釈を通じて政策を支え、経済学は資源配分の効率性という観点から見て望ましい政策を提言する。これらの特性は、相互補完的な役割を果たすが、両者が協働しても解決できない課題も存在する。法学と経済学の視点を基に公共政策を探り、学問領域を越えた新たな協働の形を考える。

【目次より】

・公共政策における法学の役割

・公共政策における経済学の役割

・話題提供者間の意見

・フロアとのディスカッション

公共政策とは、社会の課題を解決するために政府が行う様々な政策を指し、これには法学と経済学の知見が不可欠である。法学は主に制度設計や規則の解釈を通じて政策を支え、経済学は資源配分の効率性という観点から見て望ましい政策を提言する。これらの特性は、相互補完的な役割を果たすが、両者が協働しても解決できない課題も存在する。法学と経済学の視点を基に公共政策を探り、学問領域を越えた新たな協働の形を考える。

【目次より】

・公共政策における法学の役割

・公共政策における経済学の役割

・話題提供者間の意見

・フロアとのディスカッション

◇内田浩史・大内伸哉・著

定価:880円(税込)

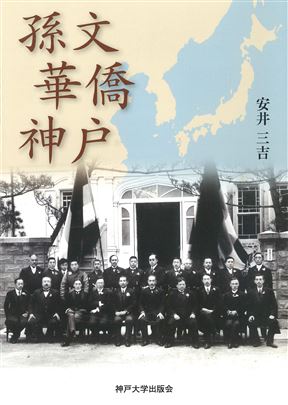

孫文 華僑 神戸

近代中国の革命家・孫文が神戸の地で「大アジア主義」の講演を行ってから100年、そして陳舜臣の生誕から100年。

二つの記念日をきっかけに、神戸と中国、日本と中国の関わりを改めて考える。

【目次から】

序章 誰も気づかなかった孫文最初の来神―1895年11月

第一章 孫文を迎えた人々

1 〝中山の大業は必ず成就すべし〟―三上豊夷

2 二人の楊寿彭

3 呉錦堂・王敬祥・楊寿彭

第二章 孫文を語りついできた人々

1 舞子の「天下為公」碑―元山清と池田豊

2 神戸華僑歴史博物館と孫文記念館の創設―陳徳仁

3 平和と友好を願う―林同春

4 神戸華僑華人研究会―山口一郎と長谷川善計

第三章 「大同の夢」を求めて―陳舜臣の孫文像

孫文という大きな存在/二つの画期・四つの契機/民族主義者から世界主義希求者へ―孫文像の変化/「慟哭の世紀」

安井三吉(やすい・さんきち)

1941年 東京生まれ

1972年 神戸大学講師(教養部)

2004年 神戸大学名誉教授(国際文化学部)

*孫文記念館館長、神戸華僑歴史博物館館長を歴任。

主要著書

『孫文と神戸』(共著、神戸新聞出版センター、1985、増訂版=2002)

『盧溝橋事件』(単著、研文出版、1993)

『落地生根 神戸華僑と神阪中華会館の百年』(共編著、研文出版、2000、増訂版= 2013)

『神戸港 強制連行の記録 朝鮮人・中国人・そして連合国軍捕虜』(共編著、明石書店、2004)

『帝国日本と華僑 日本・台湾・朝鮮』(単著、青木書店、2005)

最近の論文「中国2050の「夢想」」(『現代中国研究』43、2019)

「日中国交50年に寄せて 「知命」の「日中共同声明」」(『研究中国』16、2023)「戦後日本の社会運動と華僑」(陳來幸編『冷戦アジアと華僑華人』、風響社、2023)

二つの記念日をきっかけに、神戸と中国、日本と中国の関わりを改めて考える。

【目次から】

序章 誰も気づかなかった孫文最初の来神―1895年11月

第一章 孫文を迎えた人々

1 〝中山の大業は必ず成就すべし〟―三上豊夷

2 二人の楊寿彭

3 呉錦堂・王敬祥・楊寿彭

第二章 孫文を語りついできた人々

1 舞子の「天下為公」碑―元山清と池田豊

2 神戸華僑歴史博物館と孫文記念館の創設―陳徳仁

3 平和と友好を願う―林同春

4 神戸華僑華人研究会―山口一郎と長谷川善計

第三章 「大同の夢」を求めて―陳舜臣の孫文像

孫文という大きな存在/二つの画期・四つの契機/民族主義者から世界主義希求者へ―孫文像の変化/「慟哭の世紀」

安井三吉(やすい・さんきち)

1941年 東京生まれ

1972年 神戸大学講師(教養部)

2004年 神戸大学名誉教授(国際文化学部)

*孫文記念館館長、神戸華僑歴史博物館館長を歴任。

主要著書

『孫文と神戸』(共著、神戸新聞出版センター、1985、増訂版=2002)

『盧溝橋事件』(単著、研文出版、1993)

『落地生根 神戸華僑と神阪中華会館の百年』(共編著、研文出版、2000、増訂版= 2013)

『神戸港 強制連行の記録 朝鮮人・中国人・そして連合国軍捕虜』(共編著、明石書店、2004)

『帝国日本と華僑 日本・台湾・朝鮮』(単著、青木書店、2005)

最近の論文「中国2050の「夢想」」(『現代中国研究』43、2019)

「日中国交50年に寄せて 「知命」の「日中共同声明」」(『研究中国』16、2023)「戦後日本の社会運動と華僑」(陳來幸編『冷戦アジアと華僑華人』、風響社、2023)

◇安井三吉・著

定価:2,310円(税込)

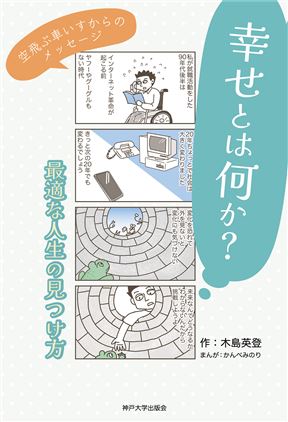

幸せとは何か? 最適な人生の見つけ方 空飛ぶ車いすからのメッセージ

高校生の時、事故が原因で身体障害者となった著者。車いすがなければ移動できない身となったが、心の自由を制限されることはなかった。世界175カ国をほぼ1人で旅行し、それらの経験を踏まえて考える「幸せ」とは?49歳で急逝した著者から、悩む人々へ、まんがを交えて送るメッセージ。

【目次より】

第1章 人と比較するのは止めましょう

第2章 自分らしさを知りましょう

第3章 うまくいかないなら、環境を変えましょう

第4章 自己決定を増やしましょう

第5章 選択肢を複数もちましょう

第6章 運を引き寄せましょう

木島 英登(きじま ひでとう)

1973年大阪生まれ。高校3年(17歳)の時にラグビー部の練習中に脊髄を損傷、車椅子生活に。神戸大学卒業後、電通に就職。在職中、1年間のカリフォルニア大学バークレー校(University of California, Berkeley)へ留学。7年間のマーケティング業務を経て独立。バリアフリー研究所を設立し、「心のバリアフリー」をテーマに、講演・執筆・コンサルティングなどを行う。訪日外国人へのバリアフリー旅行情報を提供するNPO法人Japan Accessible Tourism Center も運営。ライフワークでもある世界旅では、175カ国を訪問。そのほとんどが一人旅である。2022年より梅光学院大学常勤講師。2022年7月11日、くも膜下出血のため49歳にて急逝

【目次より】

第1章 人と比較するのは止めましょう

第2章 自分らしさを知りましょう

第3章 うまくいかないなら、環境を変えましょう

第4章 自己決定を増やしましょう

第5章 選択肢を複数もちましょう

第6章 運を引き寄せましょう

木島 英登(きじま ひでとう)

1973年大阪生まれ。高校3年(17歳)の時にラグビー部の練習中に脊髄を損傷、車椅子生活に。神戸大学卒業後、電通に就職。在職中、1年間のカリフォルニア大学バークレー校(University of California, Berkeley)へ留学。7年間のマーケティング業務を経て独立。バリアフリー研究所を設立し、「心のバリアフリー」をテーマに、講演・執筆・コンサルティングなどを行う。訪日外国人へのバリアフリー旅行情報を提供するNPO法人Japan Accessible Tourism Center も運営。ライフワークでもある世界旅では、175カ国を訪問。そのほとんどが一人旅である。2022年より梅光学院大学常勤講師。2022年7月11日、くも膜下出血のため49歳にて急逝

◇木島英登・著、かんべみのり・まんが、かんべみのり・瀬口郁子・編、神戸大学出版会・発行

定価:1,650円(税込)

グラフィカルな表現法による複雑現象の理解

■本書について

神戸大学大学院工学研究科グラフィクスリテラシー教育研究センターは、さまざまな分野におけるグラフィクスリテラシーについて、先進的教育と実践としての研究を推進するために設立されました。

本書の連続セミナーは、複雑現象を理解するためのツールとして「グラフィクス」をとらえ、さまざまな分野に存在する複雑現象を解き明かすことを目的としている。カラー挿絵を多用したこの講演録を手に取られた読者の方々にも、是非一緒にグラフィクスワンダーランドを体験し、ワクワクしていただける一冊です。

■目次より

連続セミナー「グラフィカルな表現法による複雑現象の理解」について

1.情報可視化による複雑現象の表現

2.i.schoolのイノベーションワークショップにおけるチームワークの可視化

3.Functional Porous Materials with Ordered Structures:From Synthesis to Applications

4.発想段階における光の視覚化

5.空間と彫刻(平面と立体、行ったり来たり)

6.格子ボルツマン法が描く混相流の不思議な界面形状

7.音線法を用いた屋外空間における音声の聞き取りやすさの可視化

8.物理則に基づく散乱光計算による大気・雲・水等の自然現象のCG シミュレーション

神戸大学大学院工学研究科グラフィクスリテラシー教育研究センターは、さまざまな分野におけるグラフィクスリテラシーについて、先進的教育と実践としての研究を推進するために設立されました。

本書の連続セミナーは、複雑現象を理解するためのツールとして「グラフィクス」をとらえ、さまざまな分野に存在する複雑現象を解き明かすことを目的としている。カラー挿絵を多用したこの講演録を手に取られた読者の方々にも、是非一緒にグラフィクスワンダーランドを体験し、ワクワクしていただける一冊です。

■目次より

連続セミナー「グラフィカルな表現法による複雑現象の理解」について

1.情報可視化による複雑現象の表現

2.i.schoolのイノベーションワークショップにおけるチームワークの可視化

3.Functional Porous Materials with Ordered Structures:From Synthesis to Applications

4.発想段階における光の視覚化

5.空間と彫刻(平面と立体、行ったり来たり)

6.格子ボルツマン法が描く混相流の不思議な界面形状

7.音線法を用いた屋外空間における音声の聞き取りやすさの可視化

8.物理則に基づく散乱光計算による大気・雲・水等の自然現象のCG シミュレーション

◇神戸大学大学院工学研究科グラフィクスリテラシー教育研究センター

定価:3,080円(税込)